Hier sammeln wir einige der häufigsten Fragen und Antworten, um Unsicherheiten auszuräumen und Mut zu machen, selbst aktiv zu werden und bestehende räumliche Potenziale für qualitative ganztägige Bildung auszuschöpfen.

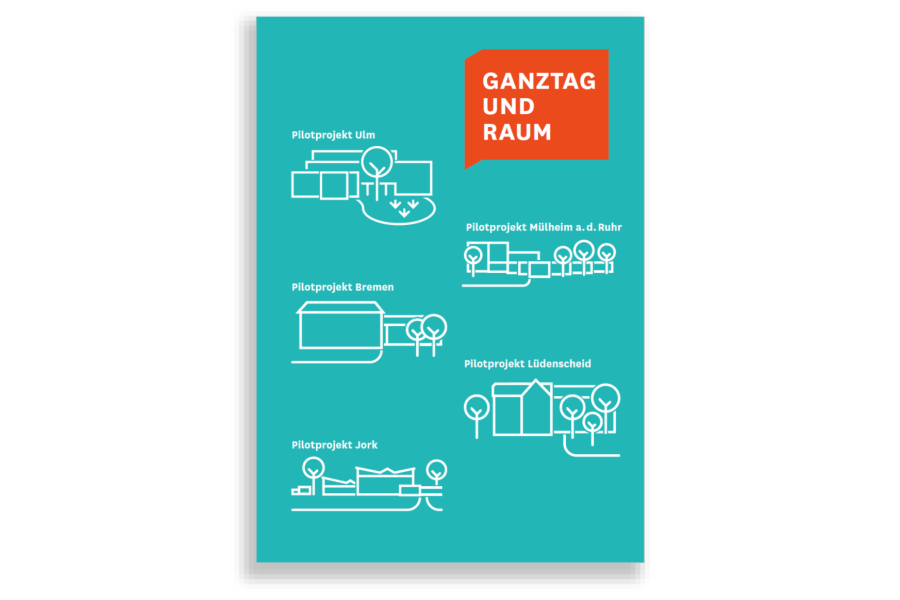

Die Projekte "Ganztag und Raum"

Kern unserer Arbeit in dem Projekt „Ganztag und Raum“ ist es, Schulen auf ihrem Weg hin zu einem qualitativen ganztägigen Lern- und Lebensort zu begleiten. Unser Ziel ist es, dass Heranwachsende hier eine hohe Anregungsqualität mit Blick auf kognitive, soziale, emotionale, kulturelle und körperliche Entwicklungsmöglichkeiten erfahren.

Gemeinsam mit insgesamt fünf Pilotstandorten in Bremen, Jork, Lüdenscheid, Mülheim an der Ruhr und Ulm wurden 2022-2024 integrierte Nutzungskonzepte für einen qualitativen Ganztag entwickelt. Zum veränderten Nutzungskonzept gehören die Formulierung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses, organisatorische Veränderungen des Tagesablaufs, eine gemeinsame multiprofessionelle Teamarbeit sowie konkrete Vorschläge für Umbaumaßnahmen, veränderte Brandschutzkonzepte sowie ein an die pädagogischen und organisatorischen Veränderungen angepassten Innenausbau, die dazugehörige Möblierung und eine Modifikation der Außenanlagen unter Berücksichtigung des Quartiers.

Das Projekt konzentrierte sich bewusst auf Bestandsgebäude: An vielen Stellen muss sofort auf den steigenden Bedarf in Bestandimmobilien reagiert werden. Gleichzeitig müssen wir im Zuge der notwendigen Bauwende hin zu mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung mehr Lösungen im Bestand entwickeln.

Hier gibt es den Zugang zu den Dokumentationen aller Standorte, in denen wir die Prozesse und Ergebnisse der Pilotprojekte festgehalten haben.

Die gemeinsame Nutzung aller Flächen über den ganzen Tag ist hier eine zentrale Voraussetzung. Viele Schulen arbeiten noch in einer additiven Struktur (vormittags formale Bildung/„Schule“, nachmittags non-formale Bildung/„Betreuung“), die sich auch in der räumlichen Nutzung widerspiegelt. In der Konsequenz stehen die Klassenräume am Nachmittag leer und umgekehrt die Räume der OGS/ des Horts am Vormittag. Damit wird ein hohes Flächenpotential verschenkt. Durch ein neues Brandschutzkonzept können Flurflächen zu pädagogisch nutzbaren Flächen werden. Maßnahmen wie beispielsweise der Einbau von Sichtverbindungen zwischen Räumen können erste Schritte sein, um diese Flächen zu aktivieren und in einen räumlichen Verbund zu integrieren.

Löst man sich von der Orientierung an Klassenräumen, kann sich Schule nach Bereichen und Aktivitäten organisieren: leise Konzentrationsarbeit, Gruppenarbeit und Interaktion, Input, Bereiche für Rückzug, … . Wird der Flur (oder auch andere Flächen) über die „Klassenräume“ hinaus als pädagogische Fläche mit einbezogen, müssen entsprechend der Gegebenheiten vor Ort Themen wie Akustik, Brandschutz, Möblierung und Sichtbezüge mitgedacht werden. Diese Umnutzungen können zunächst im Kleinen getestet werden, um dann nach und nach in den Schulalltag übernommen werden zu können. Daraus weiterentwickelt ergibt sich, welche Zonierungen es für die Nutzung über den ganzen Tag benötigt. Ein Rat aus unseren Projekten, den auch Teilnehmende im Austauschformat bestätigten: Frei denken und einfach mal machen. Für einen Wandel ist es wichtig, sich von der vorgegebenen Struktur der Klassenraum-Flur-Schule zu lösen, um eine neue Nutzung der Flächen zu entwickeln, immer wieder zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.

Hier wird wieder an die Flächenzuweisung nach Aktivitäten (s. vorherige Frage) angeknüpft: Es müssen bewusst einfach zugängliche Erholungs- und Rückzugsräume geschaffen werden – für ruhiges Arbeiten genauso wie zur Entspannung. Hierbei denken wir sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an das gesamte Team der Ganztagsschule(!). Der Wunsch nach Rückzugsmöglichkeiten wird im partizipativen Prozess deutlich, in den vor allem auch die Kinder einbezogen werden, damit ihre Bedürfnisse an die Schule als guten Lern- und Lebensort umgesetzt werden können.

Für einen gemeinsamen partizipativen Prozess müssen von Anfang an alle Beteiligten einbezogen werden. Individuelle Bedarfe müssen genau benannt werden, damit ein gemeinsames Konzept erarbeitet werden kann und die umstrukturierten Räumlichkeiten für alle gut nutzbar sind. Hier gilt: Alles Bedenkenswerte darf und muss geäußert werden! Grundlage hierfür ist das Selbstverständnis als ein Team mit einem gemeinsamen Bildungsverständnis. Pädagogik und Organisation bieten damit die Grundlage für das räumliche Konzept. Bevor am Raum gearbeitet werden kann, muss das Team zusammenwachsen. Gemeinsame Exkursionen und Hospitationen können im Prozess hilfreich sein: Sie öffnen den Raum für neues Denken und machen frei von aktuellen (überholten) Gegebenheiten. In diesem Zuge lernt man sich auch besser kennen und kommt anders in den Austausch als im gewohnten Schulalltag. Ein idealerweise transdisziplinäres Team aus Pädagogik und Architektur, das den Prozess begleitet, berät und steuert, ist unabdingbar, um einen qualitativen Ganztagsentwicklungsprozess in Verbindung mit dem Raum anzustoßen und zu begleiten.

Durch eine veränderte Rhythmisierung (losgelöst vom 45-Minuten-Modell) können Überschneidungsphasen und Zeitfenster geschaffen werden, die für den Austausch genutzt werden können. Regeltermine wie pädagogische Tage sollten fest gemeinsam eingeplant und vom Träger des Ganztags mitfinanziert werden. Themenspezifische Arbeitsgruppen (z. B. Elternarbeit) können ressourcenschonend dafür Sorge tragen, dass Informationen an das gesamte Team weitergegeben werden. Während des Prozesses können einzelne (wechselnde) Personen als Vertretung anstelle des gesamten Kollegiums einbezogen werden, um Terminschwierigkeiten zu minimieren. Basis ist auch hier ein offener Umgang mit den individuellen Bedarfen der Beteiligten.

Ja. Gelingensbedingung für diesen Prozess ist das pädagogisch veränderte Konzept als Basis, dem die Architektur dann folgen kann. Umgekehrt würde der Prozess nicht funktionieren, da man sich in Bedingungen und den aktuellen Gegebenheiten verlieren würde. Auf allen Ebenen durch den Prozess müssen Pädagogik und Architektur einbezogen und mitgedacht werden.

Im ersten Schritt sollte man sich mit dem Schulträger als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Nutzenden in Verbindung setzen. Schulträger, Bauverwaltung, Schulleitung, Ganztagsleitung, Schulaufsicht sollten anschließend eine Steuer- oder Lenkungsgruppe gründen, um gemeinsam den Prozess zu planen und Entscheidungen auf der Steuerungsebene herbeizuführen. Der stufenweise einsetzende Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder im Grundschulalter erfordert einen enormen Platzausbau – den die Kommunen ermöglichen müssen. Ein Prozess, an dessen Ende ein integriertes räumlich-pädagogisches Konzept steht, ist ein Mehrwert für alle. Die eingesparten Ressourcen können in qualitative Pädagogik in einer lernförderlichen Umgebung investiert werden, wie die folgenden Erfahrungen beispielhaft zeigen.

Ein integriertes Nutzungskonzept verbindet die pädagogische Perspektive mit der organisatorischen und der räumlichen. Es enthält Vorschläge, wie eine Ganztagsschule einen qualitativen Ganztag inhaltlich füllen kann. Hierbei sollen die vorhandenen Räume und Flächen mithilfe einer veränderten Nutzung, Möblierung und Ausstattung bestmöglich und über den ganzen Tag bespielt werden. Durch minimalinvasive Umbaumaßnahmen, die zeitgleich zu einer qualitativen Verbesserung der Lernräume führen, lassen sich kosten- und ressourcenintensive Neu- und Anbauten vermeiden. Eine qualitätssteigernde Sparmaßnahme somit!

Empfehlungen

In unseren Dokumentationen haben wir die Prozesse und Ergebnisse aller fünf Pilotstandorte ausführlich festgehalten. Filmische Einblicke in die Prozesse gibt es von unserer Netzwerkveranstaltung im September 2024.

Unsere Reihe der anwendungsbezogenen Handlungsempfehlungen zum Schulbau: Brandschutz im Schulbau, Akustik im Schulbau, Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland

Das Standardwerk zum Schulbau Schulen planen und bauen 2.0. Grundlagen, Prozesse, Projekte