Kniffe aus der Praxis zum Einsatz bestehender Ressourcen in Schule und Jugendhilfe

In den Pilotprojekten Ganztag und Raum arbeiten wir als Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft ganz konkret an der Fragestellung, wie sich inklusive ganztägige Bildung im Primarbereich in bestehenden Räumen umsetzen lässt. Für den steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen durch den kommenden Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung müssen Lösungen gefunden werden. Dafür haben wir in unseren Pilotprojekten gemeinsam mit allen Beteiligten aus Schule, Verwaltung, Jugendhilfe und Schulaufsicht neue Nutzungskonzepte für einen kindgerechten Ganztag entwickelt. Organisation, Pädagogik und Raum greifen dabei ineinander. Zentral ist dabei die Kooperation von Schule und Jugendhilfe für inklusive ganztägige Bildungsprozesse.

Gemeinsames Bildungsverständnis als Basis

In der Wissenschaft ist das Etablieren eines gemeinsamen Bildungsverständnisses und die gelingende Verzahnung von formaler und non-formaler Bildung schon lange Gegenstand von Forschung. Auch die KMK erarbeitete den Wert von Kooperation als Qualitätsbedingung in ihrem aktuellen Papier (siehe „Empfehlungen zur Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität der Ganztagsschule und weiterer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.10.2023)). Deutlich wird in den Prozessen die Bedeutung von gemeinsamen Zeit- und Raumkapazitäten, um diese Aufgaben zu erfüllen. Doch in der Regel sind weder im tradierten Stellenplan von Lehrkräften noch im Stellenprofil des weiteren pädagogisch tätigen Personals Kooperationszeiten fest verankert. Es benötigt somit den gezielten Einsatz bestehender Ressourcen, um Schnittstellenarbeit und Abstimmungsbedarfe zwischen den verschiedenen Systemen zu ermöglichen.

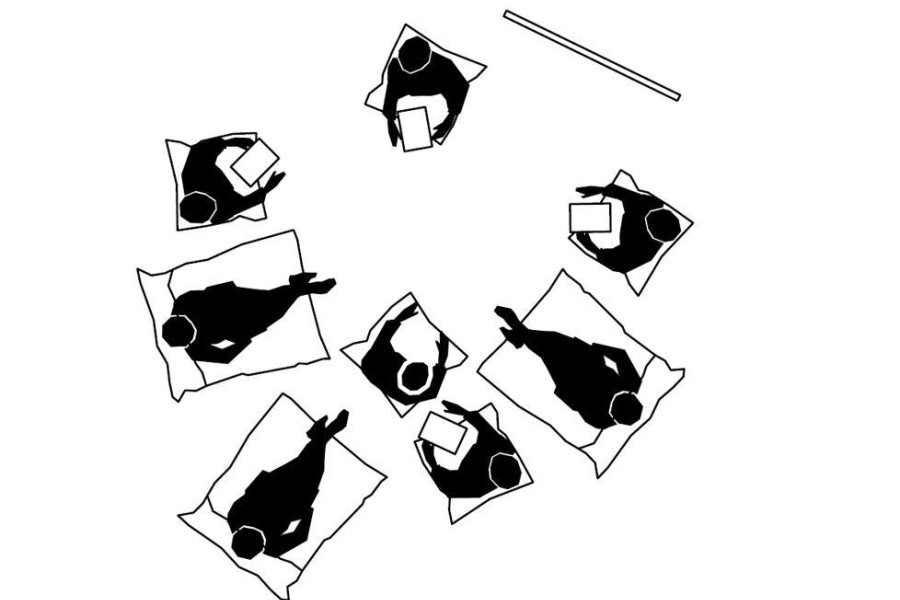

Um der Fragestellung nachzugehen, wie mit bestehenden Ressourcen dennoch eine gelingende Verzahnung von der bisherigen Trennung (vormittags „Schule“, nachmittags „Betreuung“) möglich wird, haben wir einen Workshop mit Expert*innen aus der Praxis zum Fokus „Strategien zum Ressourceneinsatz zu multiprofessioneller Kooperation“ durchgeführt. Gemeinsam war den Akteur*innen aus Schule und Jugendhilfe, dass sie sich in ihren Systemen jeweils auf den Weg gemacht haben zu einem veränderten Bildungsverständnis, in dem formale und non-formale Bildung sinnvoll zusammengedacht werden.

Aus ihren Erfahrungen wurden in einem intensiven Austausch folgende kreative Praxiskniffe auf Organisations- und Prozessebene zusammengetragen:

Als sinnvoll erachten die Befragten einen gemeinsamen Personal- und Vertretungsplan. Durch die ganztägige Anwesenheit aller Professionen ist es möglich, sich gegenseitig bei Krankheit zu unterstützen und Zeiträume für Austausch zu finden. Elternsprechtage können gemeinsam durchgeführt werden (anstelle von getrennten Elternsprechtagen seitens der OGS und der Lehrkräfte). Im TEAM-Zimmer finden alle Mitarbeitenden Platz zum Arbeiten und für ihre Materialien und können spontan ins Gespräch kommen. Über das Umformulieren häufig genutzter Begriffe, wie beispielsweise Lehrerzimmer, in inklusive Begriffe wie Teamzimmer, kann gemeinsam ins Gespräch gekommen werden über die gewünschte Arbeitsweise. Ziel ist es, dass deutlich wird: Wir sind hier alle willkommen!

Kernteams, die Kinder beispielsweise klassen-/ oder gruppenweise ganztägig begleiten, sollten wöchentliche Teamzeiten fest im Stundenplan verankern. Die Teams, bestehend aus pädagogischen Kräften der OGS und Lehrkräften, können über digitale Plattformen miteinander kommunizieren, um sich niedrigschwellig austauschen zu können. Auch eine Kommunikation mit Eltern, wie der Versand von Elternbriefen, ist darüber möglich, denn alle notwendigen Akteur*innen werden informiert. Durch die gemeinsame Nutzung von Räumen und Funktionsflächen über den ganzen Tag hinweg steht mehr Fläche zur freien Nutzung für alle zur Verfügung.

Um den Prozess anzustoßen, kann eine Moderation von externer Seite sinnvoll sein. Denkbar ist sowohl eine Schulentwicklungsberatung als auch inspirierende Leitungen anderer inklusiver ganztägiger Bildungseinrichtungen.

Auch eine Hospitation an anderen Standorten kann den eigenen Horizont erweitern und neue Möglichkeiten aufzeigen. Wichtig ist es, die Gegebenheiten an der spezifischen Schule zu untersuchen, um den eigenen Prozess darauf anzupassen. Zu Beginn des Prozesses sollten paritätisch besetzte Steuergruppen (Kinder- und Jugendhilfe und Schule) mit „Prozesstreibern“ und Bedenkenträger*innen gebildet werden. Hierdurch ist es möglich, allem Bedenkenswerten seinen Raum zu geben und offen zu kommunizieren – gleichzeitig sorgen überzeugte Personen dafür, dass der Prozess am Laufen bleibt. Auch die Schulaufsicht, der Schulträger, das Jugendamt und der Schul- und Jugendhilfeausschuss der Kommune sollten gleich zu Beginn mit ins Boot geholt werden.

Gemeinsame Teamabende, Ausflüge und Feste sind während des Prozesses wichtig, um den Teambuildingprozess zu stärken und um in diesem langen Veränderungs- und Entwicklungsprozess kleine Erfolge feiern zu können. An manchen Schulen geht es zunächst auch darum, sich kennenzulernen und als Team zu konstituieren. Gemeinsame Schulfeiern und Ausflüge sollten gelebter Alltag werden. Klar ist aber auch: Haltungswechsel brauchen Zeit! Der Weg von einem zweigliedrigen System zu einem gemeinsamen Verständnis ganztägiger inklusiver Bildung, bei der formale und non-formale Bildung gemeinsam gedacht werden, ist lang und mitunter anstrengend. Es gilt: „Mutige vor!“ Sollten einzelne Personen große Bedenken schüren, kann der Prozess zunächst jahrgangsbezogen starten und evaluiert werden, um auch weitere Akteur*innen zu überzeugen und nachsteuern zu können.

Wie kann dieser ressourcenintensive Prozess konkret ermöglicht werden?

Als gewinnbringend erachten die Akteur*innen aus der Praxis das zeitweilige Zusammenlegen von Gruppen, um Zeit für Austausch zu finden. Auch Doppelbesetzungen können vorübergehend aufgelöst werden. Der Träger der Kinder- und Jugendhilfe sollte selbstorganisiert und flexibel über seine Stundenkontingente verfügen können, um auch am Vormittag Zeiten zu schaffen – andererseits müssen auch Lehrkräfte am Nachmittag anwesend sein. Für gemeinsame pädagogische Ganztage können Schließtage für die Betreuung gelten. Um Notgruppen zu installieren, kann Personal anderer Ganztagsschulen des Sozialraums zeitweilig einspringen, sodass gegenseitige Hilfe gegeben ist. Auch kann ein Springer*innenpool auf Trägerebene sinnvoll sein, der auf mehrere Einrichtungen zielt.

Wir als Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft sehen in unseren vielfältigen Projekten, dass ganztägige inklusive Bildung heterogen vollzogen wird und von vielen äußeren Faktoren abhängig ist. Den einen richtigen Weg gibt es hierfür nicht – vielmehr handelt es sich darum, geeignete Kniffe und Strategien für jede einzelne Bildungseinrichtung zu finden, mit der schließlich alle Beteiligten im System – zuvorderst die Kinder und Jugendlichen – zufrieden sind und qualitative, zukunftsgerichtete Bildung ermöglicht werden kann.

Publikationen aus "Ganztag und Raum"

Die Dokumentationen der fünf Standorte aus unseren „Ganztag und Raum“-Pilotprojekten mit den integrierten Nutzungskonzepten, Projektdarstellungen und Ergebnissen sind online frei verfügbar.

> Hier geht es zu den Dokumentationen

Anhand der Projekte und Nutzungskonzepte haben wir mit vielen Beteiligten bei unserer Netzwerkveranstaltung Ideen für einen möglichen Mitteleinsatz zum Ganztagsausbau angeregt.

> Hier gibt es einen filmischen Einblick in die Prozesse der Standorte